|

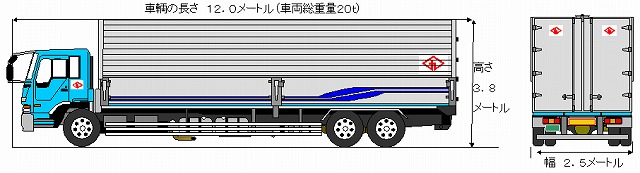

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊である車両で、幅・長さ・高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値(下図)を超えたり、橋・高架の道路・トンネル等で総重量・高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」と言い、道路を通行するには「特殊車両通行許可」が必要になります。(道路法第47条の2)

■一般的制限値

■申請について

- 申請方法

インターネットを利用した、いわゆる「電子申請」と直接窓口へ持参する「書面申請」があります。

- 申請書提出先

各道路管理者(国土交通省、都道府県等)に提出します。(2つ以上の道路管理者にまたがる場合にはどちらか一方に提出。)

- 提出書類

申請書、車両三面図、通行経路表、経路図、車検証、諸現表、積載貨物の詳細、その他「軌跡図」等

- 申請から許可(不許可)までの標準処理期間

新規申請および変更申請の場合 : 受付日より3週間~6ヶ月

更新申請の場合 : 受付日より3週間~2週間以内

※但し、申請車両が超寸法車両・超重量車両である場合や申請後の経路変更などの申請変更等が発生した場合、さらに書類の追加・許可(不許可)回答期間の延長がある。

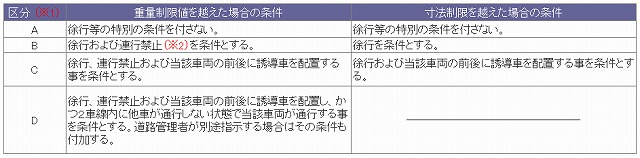

■条件付き通行許可について

審査の結果、道路管理者が通行することがやむを得ないと認めるときには、通行に必要な条件を付けて許可します。

この条件を通行条件といいます。以下の表のとおり区分A~Dを設定しており、申請内容に応じ条件付きで許可します。

※1 「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう。

※2 区分A→Dになるほど条件が厳しくなります 。

◆その他 : 通行時間帯を指定される車両について

- 重量が重く、通行条件がD条件となる車両

- 車両の幅が3メートル以上でC条件となる車両

- その他(高さ・幅)

通行時間帯が指定されるのは交通量が多い状態で通行した場合、他の交通に与える影響が大きいと見られる車両の場合です。

通常交通量は夜間の方が昼間よりかなり少ないので、通行時間帯としては夜間が指定されます。

一般道路では通常、午後9時から午前6時の範囲とされていますが、他の交通に与える影響の度合いから判断されることが多く、午後9時から午前6時までの間以外での通行時間帯の指定が必要となる場合もあります。

お問合せはこちらから お問合せはこちらから

|